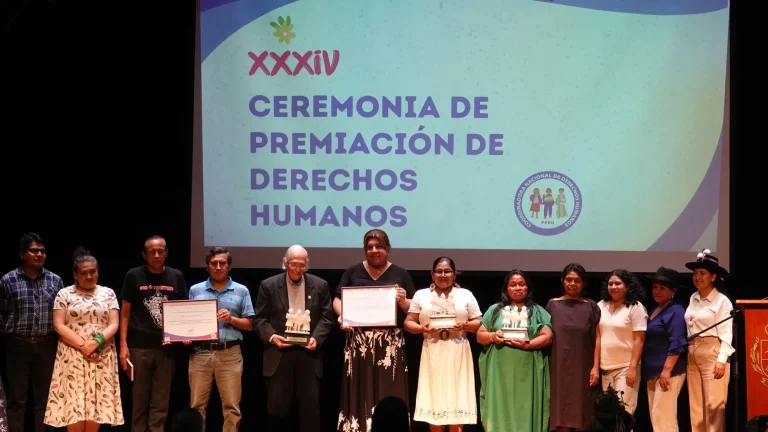

En la octava edición del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realizó del 31 de marzo al 4 de abril en Santiago de Chile, representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil alzaron la voz. El motivo fue la intervención del Estado peruano ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ya que omitió información sobre las violencias que enfrentan los pueblos originarios. Entre ellas, el asesinato de al menos 27 líderes indígenas amazónicos entre 2020 y 2025.

Este foro reunió a más de 600 personas, entre funcionarios y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de revisar cuánto hemos avanzado hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Se esperaba que el canciller Elmer Schialer participara, pero no asistió. En su lugar habló el viceministro Félix Denegri. También estuvo presente la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, quien reconoció el aumento de la pobreza en el Perú, “con cifras que van desde el 5 al 55% en diferentes áreas e, incluso, en algunas regiones superan el 80%”.

“La pobreza urbana ha crecido luego de la pandemia, principalmente vinculada al empleo informal y la falta de acceso a servicios básicos”, declaró Urteaga. También afirmó que las poblaciones indígenas son las más afectadas, aunque desde las organizaciones civiles se denunció que estas declaraciones no fueron respaldadas por un reconocimiento real de las violencias estructurales ni por medidas efectivas para enfrentarlas.

Asesinatos y retrocesos invisibilizados

Una de las principales críticas provino de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, que reúne a organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil. Tras revisar el Informe Nacional Voluntario (INV 2024) que el Estado peruano presentó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Plataforma advirtió que el documento deja fuera retrocesos graves en derechos colectivos.

Este foro reunió a más de 600 personas, entre funcionarios y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de revisar cuánto hemos avanzado hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. (Foto: Difusión)

Entre ellos, el asesinato de 27 defensores de sus territorios entre 2020 y 2025. También señalaron la reciente aprobación de la norma conocida como “Ley Antiforestal”, que en lugar de proteger los bosques, abre las puertas a actividades económicas en zonas frágiles y de alto valor ecológico. Para la Plataforma, estas omisiones demuestran una desconexión preocupante entre lo que se dice en los discursos oficiales y lo que realmente viven los pueblos indígenas en el país.

Otra preocupación es la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que, según denuncian, limita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esto afecta directamente su capacidad para impulsar el desarrollo y reducir las desigualdades en los territorios más olvidados.

Desigualdades estructurales y falta de participación

El análisis de la Plataforma también detalla profundas brechas de desigualdad en el acceso y la propiedad de la tierra. Una realidad que suele pasar desapercibida. Hoy, solo el 19,9% de los productores agropecuarios tiene títulos de propiedad inscritos en registros públicos. Aún más preocupante, el 77% de toda la tierra está concentrada en manos del 1% de los productores.

Para las mujeres, la situación es todavía más difícil lo que comprende una barrera adicional (al género). La mitad de las que trabajan la tierra no tiene título de propiedad, y apenas el 29% ha logrado inscribirlo formalmente. Esto las deja en situación de vulnerabilidad y sin acceso a derechos básicos como crédito o programas de apoyo.

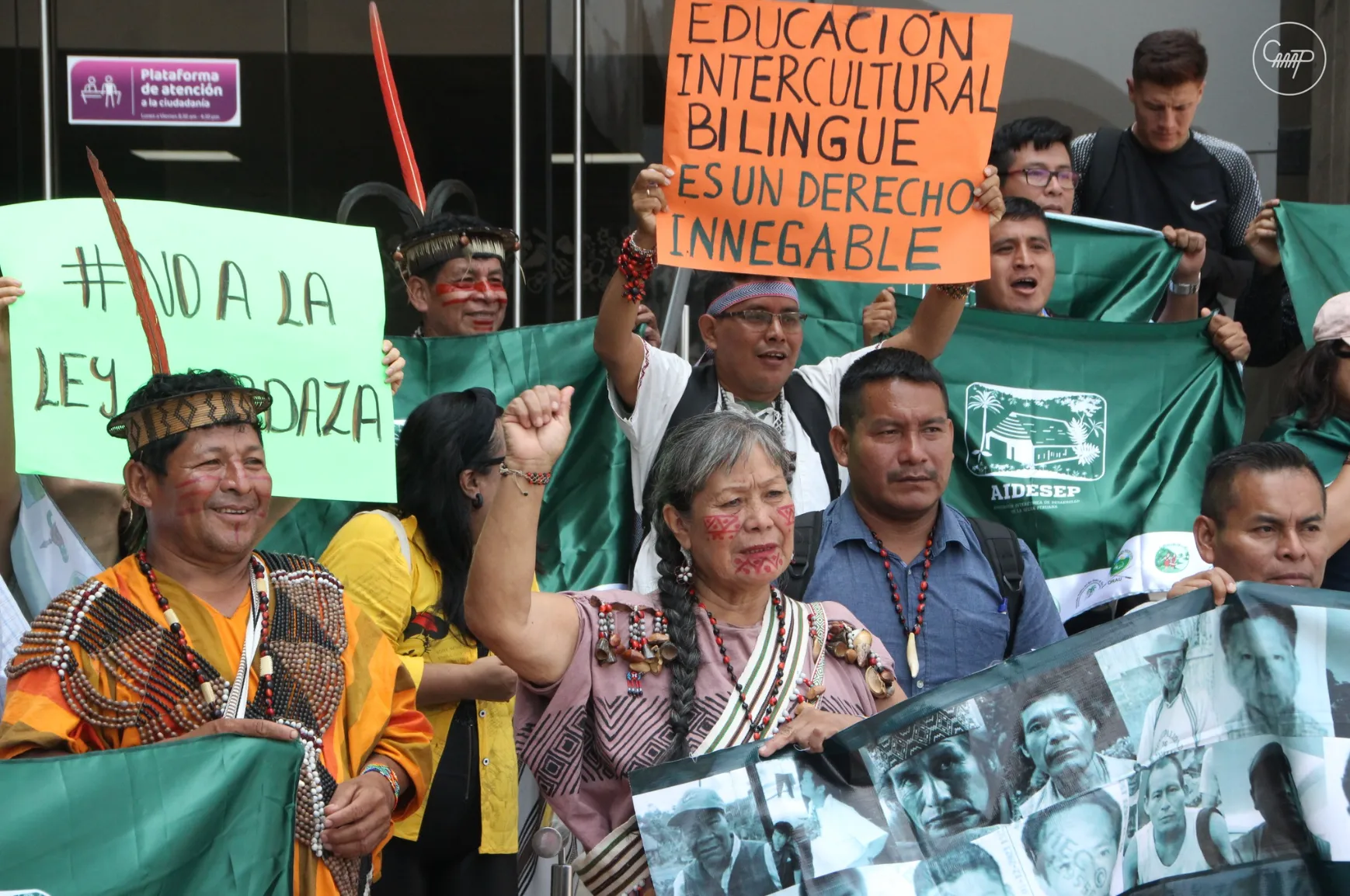

Otra preocupación es la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que, según denuncian, limita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. (Foto: CAAAP)

La desigualdad también se refleja en el acceso a servicios esenciales. En las zonas rurales, solo el 78% de la población cuenta con agua potable, y apenas el 39,1% con alcantarillado. Cifras que contrastan fuertemente con los compromisos asumidos en la Agenda 2030. Para las organizaciones indígenas, estos datos confirman lo urgente que es incluir sus voces y experiencias en el diseño e implementación de políticas públicas.

En este mismo contexto, también se cuestionó el próximo XIII Censo Poblacional 2025, que incluirá el Censo de Comunidades Campesinas y Nativas. Los representantes indígenas expresaron su preocupación por la falta de participación en su planificación, sobre todo en lo relacionado a la pregunta de autoidentificación étnica. Además, señalaron que no se ha brindado información técnica suficiente sobre cómo se realizará el censo de comunidades.

Transparencia y rendición de cuentas

Desde la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil demandaron: “Exhortamos a que el Gobierno peruano deba demostrar su compromiso con la Agenda 2030 con hechos, no solo con declaraciones. La sociedad civil y los pueblos indígenas exigimos transparencia, rendición de cuentas y participación efectiva en las políticas públicas».

La Plataforma también anunció que mantendrá un monitoreo activo de los avances y retrocesos del país en sostenibilidad, derechos indígenas y gobernanza de la tierra.